ストーリーStory

ストーリーStory

ショッピングセンターに新たな息吹を

時代を見据えた提案を続ける宮交シティ

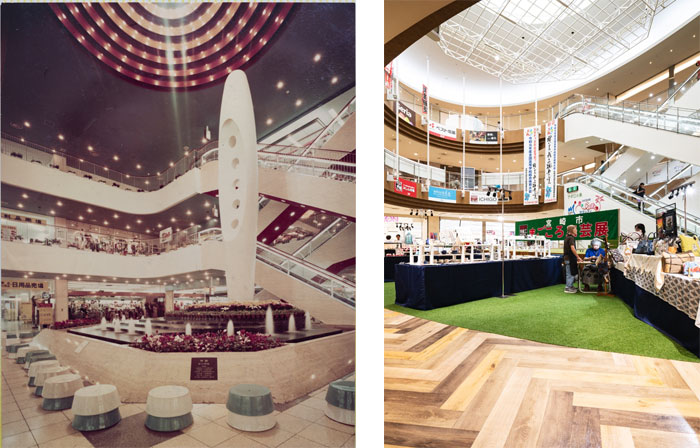

宮交シティショッピングセンターのアトリウムでは工芸展が開かれ、様々な作家の作品が並んでいた。宮交シティの支配人である外園雄二は、そのアトリウムを見上げながら、このショッピングセンターがオープンした当時の事を感慨深く思い起こしていた。それはもう半世紀近くも前のことである。

1973年に宮交シティは九州の宮崎市に県内初のショッピングセンターとして鳴り物入りでオープンした。

宮交シティには数多くのショップが軒を連ねるだけでなく、プールやスケートリンク、ボーリング場、遊園地、2つのプラネタリウムと航空宇宙博物館まで併設され、娯楽施設としてのスケールの大きさにも訪れた誰もが目を見張った。

1973年と言えば、人類初の月面着陸から4年。宇宙開発時代の幕開けにふさわしく、オープン当時のアトリウムには、アポロの泉と命名され、吹抜け2階部分を突き抜ける白いオベリスクがそびえ立っていた。

当時まだ10代だった外園にとって、宮交シティは、遠く離れた東京から発信される消費文化に触れる初めての体験だった。

「とにかく広くて、人がたくさんいて、あんなに大勢の人が集まる場所には行ったことがありませんでした。」バスで1時間半の道のりをかけて遊びに来た日のことを今年62歳の外園は振り返る。

当時の宮交シティのシンボル、アポロの泉が姿を消してから久しい。だが、これまでとは違う何かを求めて、アポロの泉なき現在の宮交シティに、今また人々が戻ってきた。

ある日の昼下がりの宮交シティは、我が家のようにくつろぐ人々で静かに賑わっていた。キャラメル・フラペチーノやタピオカ・ミルクティーを飲みながら話し込む人、リサイクル服から特選コーヒー豆に至るまであらゆる物が揃うショップをのんびり見て回る人、あるいは、ブックストアに置かれた長いテーブルで静かに本を読む人。

かつて、アポロの泉がそびえ立っていた場所に、今は地元の陶芸やアクセサリー職人などが自分の作品をテーブルに展示し、販売している。その周りでは、ゆったりくつろぐ親をよそに子供たちがはしゃぎまわっている。

宮交シティをよく知る人は、宮交シティが、かつての消費の殿堂的性格から時代のニーズに応じて変容してきたという。単なるモノを売る箱から、人々が集い、交流し、コミュニティの絆を深める場所へと変革したのだ。

「最近の消費者は、単にお金を使うのでなく、自分の感性に響く場所で時を過ごしたいと思っています。」こう語るのは、何十年も宮交シティ内で勤務し、今では自らの婦人服ショップをこのショッピングセンター内に構える橋本宏久氏だ。「宮交シティには、素朴な温かさ、居心地の良いくつろぎの空間があるのです。」

一日の終わりや週末に時を過ごす場所、初デートの場所、あるいはキャリアを積む場所として、宮交シティは、常に地元の人々を迎え、共に時を刻んできた、と橋本氏は語る。そして、宮崎県最大の都市である宮崎市の中心街に建つ宮交シティは、長い時をかけ、地域の人々が自然に集うコミュニティの心の拠り所になり、昔ながらの祭りや商店街が果たしてきたのと同じような役割を担うようになったという。

橋本氏をはじめ宮交シティを知る人は、これが、ネットショッピングの台頭や、郊外の、より大規模なショッピングセンターが次々と建設される中にあって、宮交シティがいまだ集客力を持ち続ける理由だと考える。

現在、64歳の橋本氏は、宮交シティと自身の深い関係を語ってくれた。若き日の橋本氏は、まず営業マンとしてファッション業界に身を置き、宮交シティ内のショップに服を卸していた。そして7年前、一念発起して自身のレディース専門店を立ち上げた。その出店場所として選んだのは、宮交シティだった。

橋本氏は、CoCo Londという名をつけた自身のショップを、家族連れがウィンドーショッピングをしながら心地良く過ごせる場所にしたかったと話す。ショップの内装は、いわゆるアーバン・ラスティック、打ちっぱなしのコンクリートと換気ダクト、しっくい塗りの下見板張りの壁だ。

「宮交シティはもう昔の宮交シティではないですが、子供の頃から一緒に育ってきた宮交シティに対する信頼感のようなものは変わりません。」こう話す橋本氏。「どこかで繋がっているのでしょう。」

宮交シティが本格的な刷新に取り組むようになったのは、サステナブルインフラ企業の「いちご」が、2006年に宮交シティを取得した時に始まった。そして、この秋、いちごは新たなテナントの入居をもたらすリニューアルを一年をかけて完了した。オープンスペースを作るために壁を取り払い、省エネと環境にやさしいLED電球を設置し、壁や天井にも天然木を使用した。かつて、アポロの泉があったアトリウムは、フェアやコンサートなどのイベント、また、農産物の直売市が開かれる広場に変容している。

アメリカでは、かつての賑わいを想像できないほどに廃墟と化したショッピングモールが、あちこちに点在し、日本にもその波が押し寄せつつある。日本経済が低迷していた90年代から2000年代初めにかけ、実は、宮交シティも一時期、存続の危機を迎え、ゴーストタウンと化したことがある。だが、存続できたのは、地域に根差したリニューアルに寄与するところが大きい。

ショッピングセンターに新たな息吹をもたらすために必要なのは、消費スタイルの変化に呼応した目新しさ、例えは定期的に外観を変えたり、新しいテナントを誘致したり、そして、常に地元コミュニティと共に、コミュニティを支援する方法を模索することにあると橋本氏は考える。

「宮交シティは、コミュニティの中心で、そうあり続けることに私たちは心を砕いてきました。」まだティーンエイジャーだった頃から宮交シティを訪れていた外園は、そう語る。その最初の出会いから、宮交シティは外園自身のキャリアにとっても、その中心を占める存在となった。1980年代に、初めて店長を任されたのは宮交シティに入店するステーキハウスだった。そして今、外園は支配人として宮交シティの業務全般を統括している。

「いちごは、今後も宮交シティと宮崎にじっくり向き合っていく覚悟でいます。」外園は、いちごを代弁してそう語る。

いちごの覚悟が宮交シティを進化させている。医療クリニック、ネイルサロン、子供たちのための室内遊技場、フードコート、そして女性専用ホットヨガスタジオ等、ショッピング以外の様々なサービスを提供している。

「宮交シティは、一つの町のようなものです。」そう話すのは、宮交シティ内でお好み焼き店とん平を営む岩切謙二氏だ。

71歳の岩切氏は、初代宮交シティのオープン時からとん平を営業している。カウンターに腰かけて待つお客さんを前に、1950年代アメリカのダイナーを思わせる料理人用キャップを被った岩切氏は、卵を溶き、キャベツその他の具材をかき混ぜ、自ら調理する。

何十年にも亘って宮崎の人々の成長を見守ってきた岩切氏が最も充実感を感じるのは、様々な年代、性別の人が訪ねてきては自分のことを覚えているか聞かれる時だという。

「子どもの時、両親に連れられて食べに来たんですよ。」と、かつての子どもたちが話しかけてくるという。「そして時を経て今、今度は自らの子どもや孫たちを連れてとん平を訪れ、とん平がまだ懐かしい味を提供していることに感激してくれるのです。」